[ad_1]

اليوم باتت جزءا من لغة العالم اليومية ككل، حيث تستمر جائحة كورونا في التأثير على مختلف جوانب الحياة: صحيا، واقتصاديا، اجتماعيا، وحتى في قطاعات التعليم والثقافة والسياحة.

وعلى مدار الـ12 شهرا الماضية، حضر هذا الوباء في كل الدول دون استثناء؛ الفقيرة والغنية منها على حد سواء. وتمثل الجانب المظلم في عدد الضحايا، وجلّهم ممن حرموا الرعاية الصحية، أو المرضى والضعفاء، ككبار السن.

لكن لنعد إلى الوراء.. تحديدا إلى شهر ديسمبر 2020، فبعد أقل من شهر على تواتر الأنباء لأول مرة عن التهاب تنفسي غامض يصيب الناس في مدينة ووهان الصينية، حدد الباحثون هناك فيروس كورونا المستجد سببا لهذه الحالات من ضيق التنفس والالتهاب الرئوي الحاد المؤدي للوفاة.

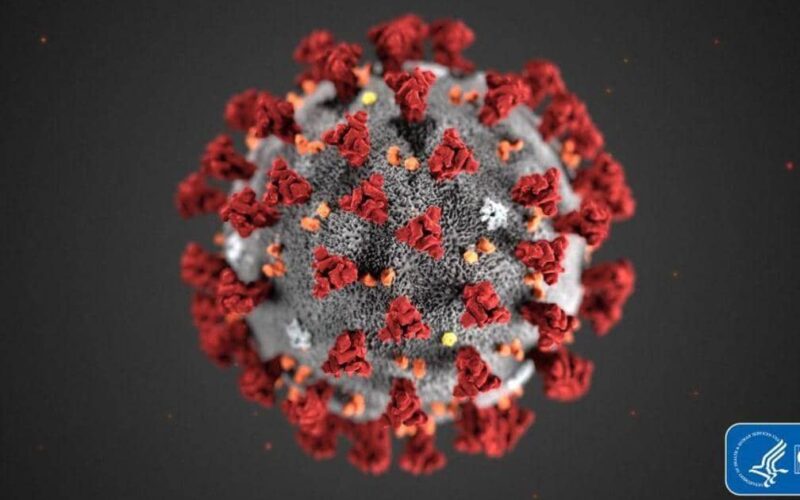

مرض أطلقوا عليه لاحقا اسمه العلمي “سارس كوف اثنان” (SARS COV 2) أو “كوفيد-19″، وسرعان ما نشر بعدها فريق صيني أسترالي تركيب التسلسل الوراثي للفيروس على الإنترنت.

بعد ذلك بوقت قصير، كانت الصدمة، وهي أن الفيروس كان ينتشر بسرعة بين الناس ويؤدي إلى الوفاة.

وبحلول فبراير 2020، توصل الباحثون إلى أن الفيروس يلتصق بمستقبل يدعى ACE22، وهو بروتين موجود على أسطح الخلايا في العديد من أعضاء جسم الإنسان، بما في ذلك الرئتين والأمعاء، مما يفسر النطاق المدمر لأعراض كوفيد-19، التي تبدأ بارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم مترافق مع الالتهاب الرئوي، والإسهال، وأحيانا السكتة الدماغية.

وفي مارس 2020، رأى علماء أن الهباء الجوي الدقيق في أجواء الأمكنة المغلقة المليء بالفيروسات، الذي يمكن أن يظل في الهواء فترات طويلة، له دور في انتقال العدوى.

لكن بعض الباحثين شككوا في هذه النتيجة، واستغرق الأمر شهورا من بعض الحكومات ومنظمات الصحة العالمية للتكيّف مع الأدلة، على أن الهواء هو أحد طرق انتشار الفيروس والعدوى.

كما وجد الباحثون أن المرضى يمكن أن ينشروا العدوى حتى قبل ظهور الأعراض ومن غير ضوابط لها.

وربما يكون أكبر لغز علمي محيط بتركيب هذا الفيروس بيولوجيا وبيئته، هو مصدره: من أين بدأ؟ وكيف وصل للإنسان؟.

هناك أدلة قوية تشير إلى أنه نشأ من الخفافيش، وربما انتقل من حيوان وسيط إلى البشر، فهناك عدد من الحيوانات معرضة للإصابة بسارس COV 2 ونقلها أيضا للبشر، كما يقول باحثون.

وبعدها شكلت منظمة الصحة العالمية فريقا خاصا للتحقق من الأصل الحيواني للوباء. وبدأ البحث من الصين ثم انطلق لأماكن أخرى من العالم، لكن من دون أدلة جوهرية على أن “مختبرا” صينيا هو من أطلق هذا الفيروس من محبسه، وفق ما راج من نظريات “مؤامرة”، وحتى كما روج قلة من المسؤولين الأميركيين.

ومنذ اليوم الأول، سارع العلماء لتطوير نماذج حاسوبية للتنبؤ بانتشار الفيروس، واقتراح تدابير صحية وقائية للحد من انتشاره. كما عملوا على تطبيق وسائل غير دوائية كالإغلاق، وارتداء الأقنعة الطبية، وإجراءات التعقيم، والنظافة الشخصية، وقيود السفر والتنقل، في غياب العلاجات واللقاحات .

التأثير الاقتصادي لهذا الإغلاق كان سريعا وشديدا، مما دفع العديد من البلدان لإعادة الفتح قبل السيطرة على الفيروس، وهذا ما أدى للأسف إلى استمرار حالة من الشك بين سكان كثير من الدول بمدى خطورة هذا الفيروس الفعلية؛ وإلى جعل الإجراءات الوقائية للحد منه كارتداء الأقنعة الطبية قضايا مسيسة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، مع ظهور نظريات “المؤامرة” والمعلومات الخاطئة التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، فوقعت بعض المواقع الطبية على الإنترنت في فخ الأخطاء.

علماء الأوبئة نصحوا بأن الاختبارات الجماعية لـ”كوفيد 19″ كانت السبيل للخروج من الأزمة، غير أن النقص في معدات الكشف عن الفيروس، والاختبارات القياسية للكشف عنه (مثل تفاعل البوليميرز المتسلسل أو بي سي آر)، أدى إلى ازدحام في المختبرات، مما عطل الاختبارات الطبية الأخرى التي يحتاجها الناس والمرضى الذين يشتكون أمراضا مزمنة مختلفة.

وقد حفز هذا مجموعة من الباحثين على ابتكار اختبارات سريعة بما في ذلك أداة “كريسبر”، واختبار “الأجسام المضادة” لتشخيص المرض، وغيره من الأمراض التي قد تظهر مستقبلا.

البلدان التي احتوت انتشار الفيروس بسرعة مثل سنغافورة وتايوان وآيسلندا ونيوزيلندا، عمدت إلى إجراءات أكثر صرامة من غيرها، تمثلت في إغلاق كامل، وتتبع من يخل بإجراءات العزل والوقاية ومحاسبته، بالإضافة لاختبارات وجود الفيروس وحصره تماما. وقد مكّن هذا عودة تلك البلدان تدريجيا للحياة الطبيعية.

قصص النجاح التي رافقت هذا العام، تمثلت باستعدادات الدول للتصدي للوباء والعمل بسرعة وحسم، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وفرت نظم الرعاية الصحية، وأجهزة الكشف، والاختبارات على مدار الساعة دون تباطؤ، جنبا إلى جنب مع فرض إجراءات صارمة ووقائية.

وساهمت تلك الإجراءات في احتواء انتشار المرض، يضاف إلى ذلك نجاح الإمارات في توفير اللقاح للجميع، ومساهمتها في أبحاث محلية وعالمية كان لها دور كبير في التصدي لموجة الفيروس الثانية، وحتى في منع انتشار ونقل العدوى.

وفي أبريل 2020، أعلن الباحثون أن عقارا مضادا للفيروسات يدعى “ريميدسيفير” يقلل من مدة الإقامة في المستشفى للأشخاص المصابين بكورونا.

لكن دراسات لاحقة وجدت أن هذا الدواء لم تكن له الآثار الإيجابية المرجوة، لذلك نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدامه.

ويبدو أن السياسة تتدخل في علاجات كورونا المحتملة، وهذا ما ظهر مع ترويج قادة في الولايات المتحدة والصين والهند وأميركا اللاتنينية لعلاجات غير مثبتة علميا، بما في ذلك دواء “هيدروكسي كلوروكين”.

وفي يونيو 2020، بدأ الأمل يظهر، مع ظهور علاجات أخرى حققت نجاحا أكبر، مثل مضاد الالتهاب الستيرويدي المثبط للمناعة “ديكساميثازون”، الذي بدا أنه يقلل الوفاة بنحو الثلث عند إعطائه لمصابي كوفيد 19 الذين يحتاجون لأكسجين إضافي.

عقار آخر يسمى “توسيليزوماب” يستهدف الجهاز المناعي، ظهرت له نتائج واعدة في حالات الإصابة الشديدة بالفيروس.

وهكذا، تتالت الدراسات والعلاجات التي وضعت تحت التجارب السريرية. حتى “الأسبرين” كان موضع بحث في تجارب بريطانية للمساعدة في منع التجلطات الدموية التي ترافق الحالات الشديدة من المرض.

وبحلول أغسطس 2020، بدأت العديد من الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة إعادة فتح أبوابها، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة، التي غالبا ما كانت بسبب عودة الطلاب للحرم الجامعي.

في المقابل، كان الباحثون والأطباء ومقدمو الرعاية الصحية في الجبهة الأمامية في معركة التصدي لكوفيد 19.

تطوير أدوية ولقاحات قد يكون مهما في حسم هذه المعركة، كما نرى مع بلازما الدم المأخوذة من مرضى كورونا الذين تعافوا، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي تصنعها شركة “ريجينيرون” التي استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تلقيه العلاج من المرض، ولقاحات شركات “فايزر بايونتك” و”موديرنا” ولقاح “كورونافاك” من شركة “سينوفاك” الصينية، ولقاح “سانوفي جي-إس-كي” الفرنسي، ولقاح “أكسفورد” البريطاني، و”سبوتنيك في” الروسي.

كل هذه اللقاحات والعلاجات طبقت على عشرات الآلاف من الناس في المستشفيات، من بينهم كثير من المتطوعين.

وكانت النتيجة اعتماد بعض تلك اللقاحات بشكل طارئ، وهي في مراحل تجاربها السريرية الثالثة، بانتظار نتائج نهائية على بقية تلك اللقاحات في الجزء الأول من عام 2021، أملا في احتواء الجائحة والوصول إلى تطعيم ما نسبته 70 بالمئة على الأقل من سكان العالم، بما يفضي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تقريبا بحلول خريف 2021.